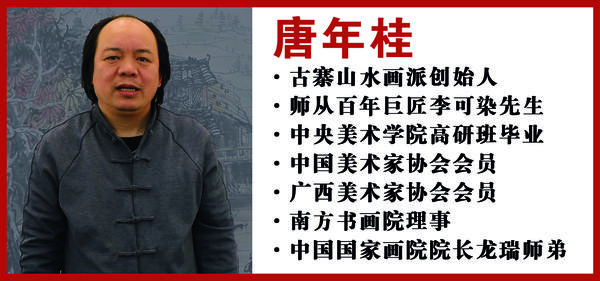

当代中国画坛,影响力的实力派艺术家,古寨山水画派创始人,师从一代宗师李可染先生,,美术学院研修班高研毕业,现任中国美术家协会会员、中国国画家协会理事、广西美术家协会会员、南方书画院理事,与中国国家画院院长龙瑞同为李可染大师门下高足,更与当代名家范扬等艺术大家深交数十载,砥砺探讨、薪火相传,在笔墨交汇中不断突破自我,作品自带浩然正气与鲜明的时代印记。

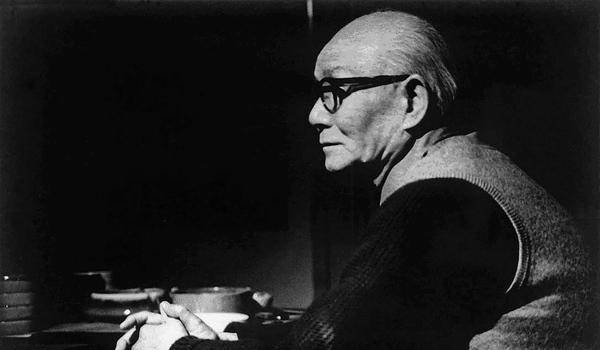

从某种意义上说,唐年桂并不是一个“突然出现”的名字。他是当代山水画坛的“老朋友”,也是李可染这条艺术大河里,一颗安静却璀璨的明珠。上世纪,当李可染以“光色入山水”重塑百年山水画格局时,他或许未曾想到,若干年后,仍有年轻的弟子,能在他的精神薪火里,走出一条与众不同的分支。

唐年桂正是这样一位坚定的“山水的子孙”。他自幼秉承家学,又在,美术学院研修班高研班完成学术淬炼,随后拜入李可染门下,真正将“宗师门风”内化为自己一生的精神指引。

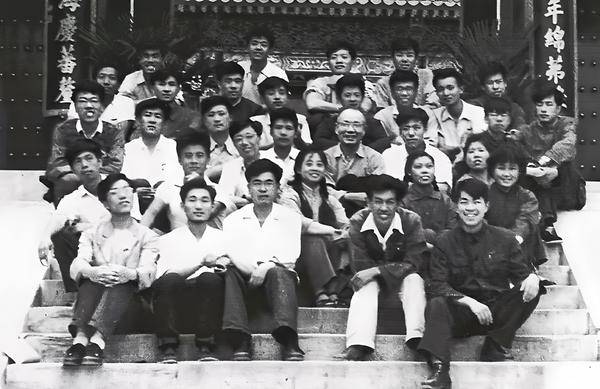

提到李可染门下的传人,龙瑞和范扬是画坛公认的重磅名字。龙瑞作为中国国家画院现任院长,是中国当代山水画坛,学术高度与权威影响力的人物,他以笔墨为经,以山水为纬,将李可染学派的精神不断推向新的维度。而范扬,作为当代人物画与山水画兼擅的名家,笔下豪迈奔放,尤以“写意”闻名于世。

唐年桂与这两位大家同出李门,同在,美院研修班苦学深造,后来更在无数次笔会、访古、写生之中成为交往数十载的挚友。他们彼此切磋、互证初心,在一次次研讨中延续了李可染“守正创新、以画载道”的艺术灵魂。这不是简单的“圈层”与“关系”,而是一条血脉清晰、师承有据、学脉绵延的艺术大河。

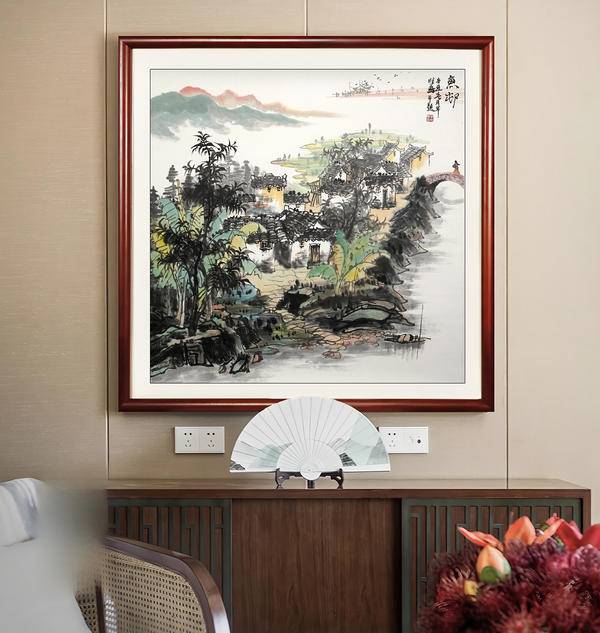

如果把唐年桂的作品比作一首诗,那他写的不是“山”,也不是“水”,而是藏在山水背后的“人”。走近唐年桂,你总能听到他在画外讲述一个又一个古寨故事:哪一条小路,曾是小孩上学的必经之路;哪一栋吊脚楼里,冬天总飘着柴火味与稻谷香;哪一条溪水,见证了祖辈们的耕作与婚嫁……

他把这些细碎而鲜活的生命印记,落在宣纸上。看似是墨色点染的老屋、古树、溪流与炊烟,其实处处藏着一种不舍,一种想留住的心意。他的“古寨山水”,是一幅幅文化地图,也是一封封写给故乡、写给民族、写给远方人的情书。

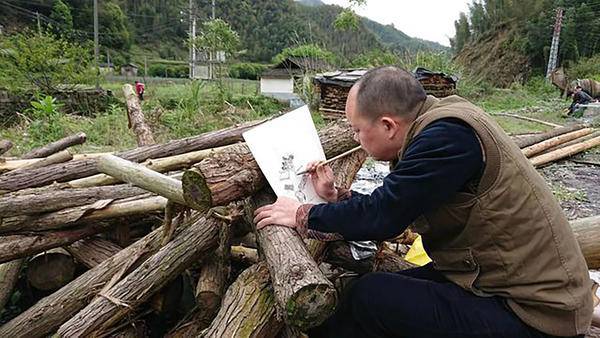

很多人问过唐年桂:“你的古寨山水,为什么不追求宏大场面?”唐年桂笑笑,说:“李先生教过我一句话:可贵者胆,所要者魂。我画古寨,不是给人看‘壮观’,是想让人看见‘人气’。有炊烟,才有魂。”正是这种温度感,让他的画看似静谧,却能打动人心。你会看到石墙上晾着的腊肉、屋檐下成串的红辣椒、木梯旁花盆里开着小花、河面上飞过的几只野鸭……没有铺陈的叙事,没有刻意的华丽,只有点点滴滴的日常,却让人一眼就嗅到山风与炊烟。这就是他与许多山水画家,的不同。他不是造景者,而是“留痕者”。他要留住的是消逝的村落与文化,是那些曾经照亮无数人童年的古寨灯火。

很多人以为,这样的题材太“土”,很难在国际上打动人。然而,唐年桂用一次次获奖证明了:“土”并不是落后,而是根。2012年,他的《山寨早春图》入选中国国家画院“荆浩杯”作品展;2013年,《桂北古寨》入选中国美协“吉祥草原·丹青鹿城”作品展;2014年,《墨韵家园》《古寨秋意》再度入选中国美协大型展事,并在纪念邓小平诞辰110周年名家邀请大展上荣获金奖;同年,他的《古屋墨韵》漂洋过海,斩获第八届加拿大中华诗书画大展银奖。

到了2016年,他的《美丽家园》再次在加拿大中华诗书画大展上捧回金奖。这意味着,他笔下的“古寨”,不只是中国人的乡愁,也能跨越语言、跨越文化,引发远方人的共情。

收藏一幅唐年桂的画,藏家得到的不只是宣纸上的一帧景致,更是一段活着的文化、一片可追溯的血脉。他的“古寨山水”,是画坛里少有的“题材独特+技法纯正+师承清晰”的作品,既能登学术,,又能入百姓家中,既适合客厅、书房、茶室挂以静心,又能作为文化礼品馈赠知己。最重要的是,这样的作品在未来的市场潜力可想而知——一条可溯宗师、可考同门、可证得奖记录的艺术脉络,是对收藏价值的,保障。

很多人说,当代艺术需要喧嚣,需要话题,需要标签。然而,唐年桂更像一条藏在群山中的小河,平静,却始终在流。他用几十年的坚守,告诉我们:真正的山水,不在远方,就在我们脚下的这片土地上。真正的中国画,也不只是博物馆里的古卷,不只是,里的名录,而是烟火里、屋檐下、山谷中,是活着的文化与呼吸的情感。

当你看见唐年桂笔下的古寨,也许你会突然想起,小时候老家院子里那棵被风吹得哗哗作响的枫树;想起黄昏时分,妈妈喊你回家吃饭的炊烟……那一刻,你会明白:他画的不只是寨子,更是我们心里那个,永远想回去的家。