项目背景与核心目标

“清普同行 金融筑梦”项目由西南财经大学“双链花开”实践队发起,聚焦清廉金融与普惠金融的深度融合,是金融专业实践与基层服务创新结合的典型探索。团队由经济与管理研究院7名金融学专业学生组成,在周玮、魏望两位老师的专业指导下,于2025年8月19日至9月1日在四川攀枝花、绵阳两地开展为期14天的实践活动,形成兼具学术严谨性与实践价值的服务模式。

实践地域选择凸显差异化研究价值:攀枝花作为传统工业城市,其金融需求呈现产业转型与乡村振兴交织的特点;绵阳则依托科技城优势,金融服务需兼顾科技创新与普惠下沉。两地实践场景的对比,为探索不同经济形态下的金融服务模式提供了多元样本。团队通过“乡村实践+银行调研+社区服务”三维行动,旨在构建“廉洁+普惠”双轨服务范式,将清廉金融要求系统嵌入普惠服务全流程,实现金融资源精准触达基层,填补传统金融服务在基层的廉洁风险防控与普惠覆盖面不足的双重缺口。

实践纪实:三维行动践初心

社区服务线:金融暖流进万家

八月的雨幕中,西南财大"双链花开"实践队的队员们踩着积水穿梭在建材新小区的楼道间。雨水顺着队员的雨衣下摆汇成细流,他们踩着积水敲响了3栋2单元李奶奶的家门——这是当日走访的第12户空巢老人。"奶奶,我们帮您看看空调线路有没有老化。"队员小林半跪在地板上检查电热水壶线路,另一名队员则用图示向老人讲解"冒充客服退款"的常见套路。这场风雨无阻的入户关怀持续了整整一下午,队员们累计为87户居民提供家电安全检查、反诈知识宣讲等服务,其中65岁以上独居老人占比达73%。

在雨停下的日子里,社区广场上已搭起彩色帐篷。"阿姨,答对这道题就能盖个章!"实践队设计的"反诈知识大闯关"活动正在进行,10个彩色关卡牌上都是居民熟悉的生活场景:"活期存款和定期存款的选择""超高回报率投资警惕"。72岁的张大爷攥着盖满印章的闯关卡,在兑换处领到了一瓶醋,笑着说"答对题还能拿东西,比听讲座有意思多了"。这场创新金融宣教形式共吸引300余名居民参与,发放调味品等实用奖品200余份,其中"验证码能否告知他人"等生活化问答的正确率从活动初期的58%提升至闯关后的92%。

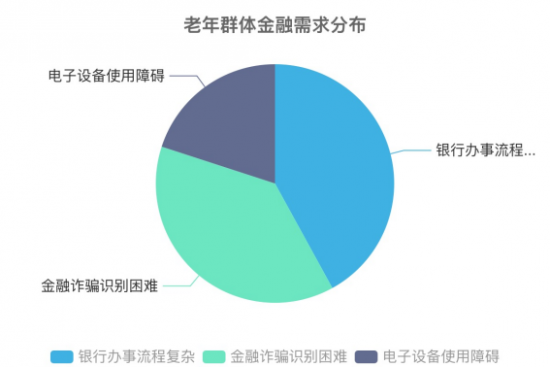

服务背后是精准的需求捕捉。实践队在社区设立"金融需求墙",收集到236条居民反馈。数据显示,老年群体的三大核心痛点浮出水面:

老年群体金融需求画像

• 银行办事流程复杂(42%):"取养老金要填三张表"

• 金融诈骗识别困难(38%):"分不清正规理财和非法集资"

• 电子设备使用障碍(20%):"手机银行转账总提示密码错误"

这些带着温度的数据与场景,最终也出现在了与社区书记的访谈中。实践队队员将与居民沟通中了解到的具体情况反馈到了社区,社区书记也分享了实践中存在的“银行办事效率慢”“老年人理解困难”等实际问题,两方人就目前举措和未来方案深刻交换了意见和想法。

一次次沟通变成一条条建议,一回回解释带来一张张笑脸,这一幕幕勾勒出金融学子扎根社区的实践轨迹——从冒雨入户的细致服务到寓教于乐的知识传播,"金融活水"正以更贴近民心的方式浸润乡野。

红色教育线:精神传承强使命

在中国三线建设博物馆的展厅内,泛黄的老照片与锈迹斑斑的生产工具无声诉说着“艰苦创业、无私奉献”的时代故事。实践队员驻足于“好人好马上三线”的标语前,82岁的老建设者李大爷颤巍巍地指着一张集体照:“当年我们住草棚、喝泥水,硬是在山沟里建起了兵工厂。”这句朴实的话语让队员们深刻体会到,红色精神不仅是历史记忆,更是金融服务乡村振兴的精神引擎。

精神传承与实践转化的逻辑在广场反诈宣传中得到生动诠释。结合三线精神学习成果,队员们开展“金融安全守护”行动,针对刷单诈骗、虚假投资等6类高频风险场景,用通俗易懂的案例向200余名市民普及防范知识。“小同志,这刷单真能赚钱吗?”市民王阿姨的疑问刚落,一名实践队员便翻开宣传手册:“您看这案例,先给小甜头再卷款跑路,就像当年建设者说的‘天上不会掉馅饼’。”这场互动将历史智慧转化为现实守护,让金融安全意识深植群众心中。

从博物馆里的精神洗礼到广场上的服务实践,实践队以“历史使命感”为纽带,构建起“学习-感悟-践行”的闭环,彰显了新时代青年在金融惠民中的责任担当。

金融机构调研线:探路普惠"清廉密码"

为深入理解普惠金融在基层的实践逻辑,西南财大"双链花开"实践队以金融机构调研为切入点,通过沉浸式体验与实证分析,系统解构普惠金融"清廉化"转型的创新路径与现实挑战。队员全程参与贷款业务模拟操作,从客户咨询的初始对接,到尽职调查、风险评估、分级授权审批,直至最终放款的全流程演练,直观感受到普惠金融"政治性与人民性"在操作层面的具象化要求——既要确保金融资源精准滴灌至薄弱环节,又需通过制度设计防范基层金融服务中的廉政风险。

在机制创新层面,实践队,考察了攀枝花农商行的信贷流程和普惠金融措施,实践团队首先与四川农信拥有近20年从业经验的孙姐和信贷部门的张总和罗老师等人展开深度访谈。作为基层金融服务的亲历者,他们详细拆解了清廉金融在一线的落地实践:银行将“50 个严禁”等规则及专项制度融入日常,柜面业务坚持“零差错、不收受礼品”底线,信贷岗位通过警示片学习与案例研讨筑牢思想防线,更建立“9 种人”异常行为排查机制——每季度核查员工流水、通过外部渠道交叉验证,入职即签订保密协议,客户信息需经公安系统核验后加密归档。在信贷审批环节,按金额分级授权的机制清晰透明:小额贷款由网点负责人审批,大额则上报省行,全程核查企业资料、评估资产及关联企业信息,确保每笔业务经得起阳光检验。

谈及普惠金融落地,孙姐的介绍让团队看到金融活水如何滋养乡村:64 个网点覆盖全域乡镇村庄,从助学贷款到创业贴息贷,从绿色金融产品到芒果产业链专项贷款,既维护存量客户深耕需求,又主动走访新增客户推进“个人贷款突围”,让特色农业与康养产业获得精准资金支持。

同时,在普惠和清廉方面,张总,介绍了该行的独特体系,该体系通过公示零隐性收费承诺,明确列出贷款过程中的所有收费项目及标准,消除信息不对称导致的寻租空间;公开纪检投诉渠道,在营业网点、线上平台同步展示纪委监督电话与邮箱,建立48小时快速响应机制;实施员工异常行为排查,其中"消费收入匹配度核查"机制尤为亮眼——通过大数据比对员工近6个月信用卡账单、房产购置、大额消费等数据与申报收入的偏离度,对异常波动启动专项审计,从源头遏制利益输送风险。

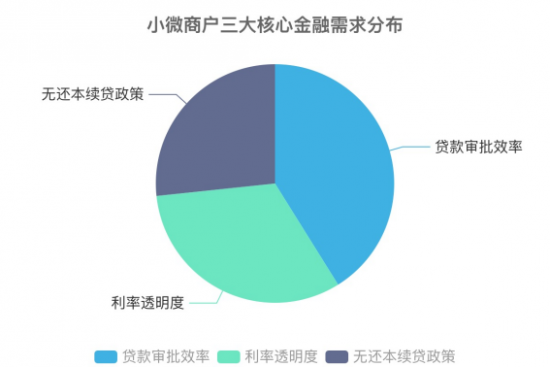

商户需求侧的调研则为清廉机制优化提供了实证依据。实践队走访54家个体工商户,形成的《小微商户金融需求图谱》显示,贷款审批效率(37%)、利率透明度(29%)、无还本续贷政策(24%)构成商户最迫切的三大诉求。值得注意的是,37%的商户将"审批效率"列为首要痛点,反映出传统信贷流程中人工干预过多、环节冗余等问题;而29%对"利率透明度"的关注,则直指部分基层金融服务中存在的"利率双轨制"现象——即名义利率与实际综合成本不符。这些需求痛点与"阳光信贷"的机制设计形成鲜明呼应:通过消除隐性收费、简化审批环节、公开利率构成,清廉化改革正成为提升普惠金融服务质效的关键突破口。

此次调研揭示,普惠金融的"清廉密码"本质上是信任重构的过程——通过制度透明化降低信息不对称,通过技术赋能提升服务效率,最终实现金融机构与小微商户间的良性互动。这一发现为后续实践队在乡村地区开展金融知识普及、推动信贷流程优化提供了重要的决策参考。

北川实践线:跨区域对标与生命教育

跨区域对标:资源禀赋决定金融服务差异化路径

实践队通过对比攀枝花与北川农商行的产品体系,揭示了资源禀赋对金融服务定位的深刻影响。北川依托羌族文化遗产与生态旅游资源,农商行将文旅产业贷款作为核心产品,,支持民宿集群、非遗工坊等项目;而攀枝花凭借亚热带农业基础与阳光气候优势,金融服务聚焦康养农业产业链,开发农产品冷链融资、休闲农庄建设贷款等特色产品。这种差异化布局印证了“地域资源—产业结构—金融需求”的传导逻辑,为普惠金融产品创新提供了区域对标样本。

遗址教育:从生命敬畏到金融服务的价值重构

在老北川地震遗址的参观学习中,队员们通过残垣断壁与纪念展馆的历史遗存,直观感受到自然灾害对经济社会的冲击。这种沉浸式教育不仅深化了对“生命至上”理念的认知,更推动团队将风险共担与民生优先原则融入金融服务设计。例如,针对北川文旅从业者普遍存在的经营波动风险,实践队提出“文旅贷+灾害保险”的组合服务方案,将遗址教育中汲取的责任意识转化为具体的金融产品优化思路。

基层宣讲:理论落地的社区实践成效

在北川县图书馆开展的“金融安全进社区”防诈讲座,成为检验理念转化的实践场。活动吸引150余名居民参与,涵盖中老年群体、个体商户等多元对象。现场设置的互动答疑环节中,队员们累计解答信用维护技巧“如何查询个人征信报告?”、支付安全操作“手机银行转账时需注意哪些验证步骤?”等实际问题93个,其中65%的咨询集中于老年人关心的电信诈骗防范。讲座后收集的反馈问卷显示,82%的参与者表示“掌握了至少3种防诈识别方法”,验证了普惠金融知识下沉的有效性。

此次北川实践形成了“地域分析—价值塑造—服务落地”的完整链条,为金融活水精准滴灌乡村振兴提供了兼具理论深度与情感温度的实践范式。

创新成果:"双链融合"的实践突破

“普惠-清廉双链融合”模型的核心在于揭示金融廉洁性与普惠性的共生关系。清廉是普惠的前提保障,只有通过零隐性收费、透明化操作等廉洁机制,才能确保普惠金融政策红利直达基层,避免中间环节的利益侵蚀,让“普惠”真正实现“真惠”。

以攀枝花农商行“阳光信贷”实践为例,通过贷款流程全公开、收费标准上墙公示等措施,客户投诉量同比下降40%,贷款审批效率提升30%,印证了清廉建设对增强普惠金融信任基础的关键作用。这种双向赋能机制,使金融活水既能“流得动”更能“流得准”,为乡村振兴注入可持续动力。

社会影响:金融活水润乡野的实践答卷

西南财经大学"双链花开"实践队以专业智慧激活乡村金融生态,通过精准服务与机制创新,交出了一份"金融活水润乡野"的实践答卷,展现了青年团队扎根基层的实干力量。

在服务群众层面,实践队聚焦金融知识普及与便民服务,累计为800余名居民提供一对一金融咨询,覆盖2000余人的金融知识宣传活动让偏远地区群众也能触达专业金融指导。

在机构采纳方面,实践队的专业建议为金融机构注入创新动能。社区积极采纳实践团队核心建议,包括对老年人的金融方面的针对性科普和介绍,通过梳理多类常见金融防范点与基本的金融方法,帮助居民清晰掌握融资成本构成。这些建议已某种程度上转化为社区的标准化服务流程,惠及数万居民。

从田间地头的需求调研到金融机构的流程再造,再到政府主导的模式推广,实践队以"小切口"推动"大变革",让金融活水真正浸润乡野,为乡村振兴注入了可持续的青年智慧。

结语:清普同行,未完待续的探索

无数的问卷,访谈录音,形成的资料如“被收集的星火”,实践队则以“捧火人”的年轻炽热,在攀枝花的金融土壤中播撒信任的火种,点亮透明的光。这些承载着商户心声与期盼的问卷,不仅是数据的集合,更是连接金融机构与基层需求的桥梁——每一份反馈都如同一点微光,汇聚起来便照亮了普惠金融落地的可能路径。

活动虽暂告一段落,但探索的脚步从未停歇。正如实践队所践行的,这场“问计于银,问需于商”的行动已从“聆听”转向“动手”、从“问策”走向“践行”。次日深入银行网点的沉浸式体验计划,预示着实践将从调研走向实操,从“纸上谈兵”变为“躬身入局”,让金融服务的优化不再停留在提案里,而是真正融入日常服务的每一个细节。

从“问”到“行”的跨越,正是普惠金融探索最生动的注脚。当实践队员走进网点,以一线服务者的视角感受流程优化的空间,那些在问卷中被提及的“手续繁琐”“信息不对称”等问题,将转化为具体可改的服务细节。这种“知行合一”的探索,让金融不再是“,之高”的理论,而成为“泥土之深”的实践。

“此行山高路远,但初心如炬。”实践队期待,那些在田间地头、街头巷尾聆听的声音终将被听见,那些叩问的问题终将有回响——无论是简化的贷款流程、更透明的利率说明,还是更贴心的金融知识普及,都将成为普惠金融扎根基层的见证。而这场以“清普同行”为名的故事,正被一笔一划地书写,未完待续。