在陕北高原的风沙与黄土之间,生长着一种坚韧的文化根脉,它不事张扬,却在岁月的沉淀中愈发苍劲。靖边,这片古老而厚重的土地,孕育了无数文化英才,而书法家赵儒清,正是其中一位以笔墨为犁、深耕传统的当代书家代表。

1981年出生的赵儒清,从少年时便与书法结缘。他自幼习书,以颜体楷书,《礼器碑》《张迁碑》为宗,潜心研习汉隶数十载,一笔一画间,筑起了坚实的传统根基。他常说:“书法不是炫技,而是一场与古人的对话。”正是这份沉静与敬畏,让他在浮躁的当下,始终保持着清醒的艺术定力。

如今,赵儒清已是中国书法家协会会员、陕西省书法家协会会员、榆林市“青优”人才,靖边县书法家协会副主席,其作品多次入展全国“瘗鹤铭奖”书法篆刻展、全国第三届隶书展等权威赛事,屡获业界好评。这些荣誉的背后,是日复一日的临帖、思考与实践。近年来他又专攻行书《圣教序》,把《圣教序》与颜体进行糅合,只为体会那一笔一划中的气韵流转。这种近乎“苦行僧”式的修炼,成就了他笔下“字势开张,不拘小节”的独特风貌。

在近期举办的“问道清华”九人书法巡展走进靖边三中的活动现场,赵儒清的作品再次引发关注。展厅内,一幅幅隶书作品古朴雄浑,蚕头燕尾间尽显秦汉风骨;行书则如行云流水,既有王羲之的跳宕,又含颜真卿的温厚,刚柔并济,气度不凡。学生们围在作品前久久驻足,惊叹于墨色浓淡间的节奏之美,更被那字里行间透出的文化力量所感染。

“他的字,有庙堂之气,也有山林之趣。”一位观展教师如此评价。这正是赵儒清艺术追求的真实写照——在传统中立身,在守正中创新。

面对当下书坛“形式至上”“风格猎奇”的潮流,赵儒清选择了一条看似“笨拙”却极为坚实的道路:回归经典。在他看来,书法的本质不是标新立异,而是对文化基因的传承与延续。“很多人追求‘民间书风’的自由率意,但我更相信经典的开放性与包容力。”他说,“只有把《礼器》《张迁》这样的经典吃透,才能真正理解什么是‘稳不俗,险不怪’。”

他的坚守并非固步自封,而是在传统根基上不断探寻新的表达路径。其隶书创作于严谨结构中融入墨色浓淡变化,营造出苍茫壮阔的意境;行书则巧妙融合颜真卿的厚重与王羲之的秀逸,飘逸中不失沉稳,展现出强烈艺术张力。这些作品既承袭传统精髓,又具独特个人风格,兼具艺术价值与收藏潜力。

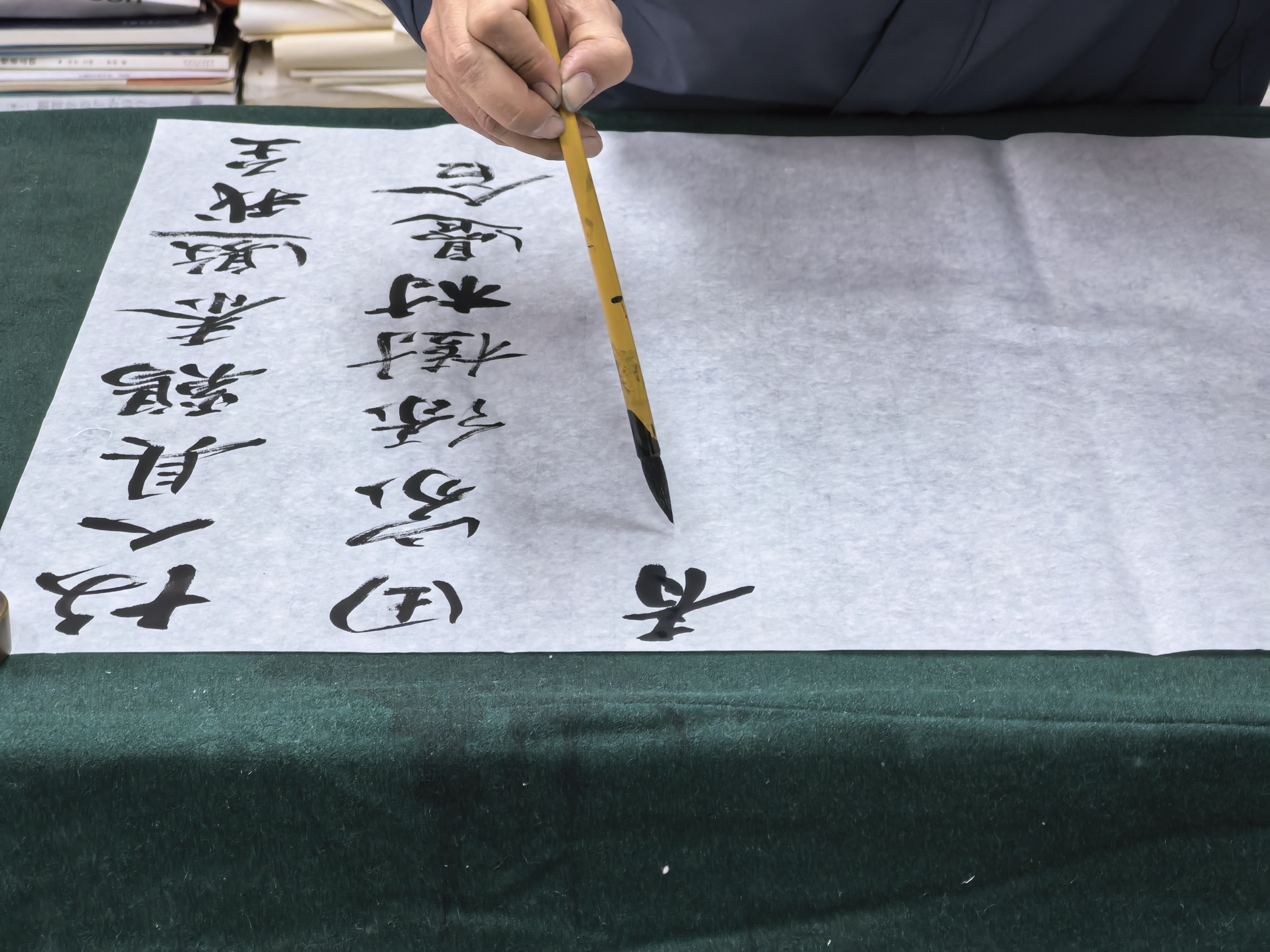

尤为可贵的是,赵儒清的创新始终建立在深厚技法基础之上。他强调“藏露结合”的笔法运用,起笔逆锋含蓄,行笔灵动自然,收笔干脆利落;在墨法上讲究干湿浓淡的对比,避免单调呆板;章法布局则追求“疏可走马,密不透风”,让作品既有视觉冲击力,又不失内在和谐。这些看似细微的处理,恰恰体现了他对书法艺术的,追求。

而这份追求,早已超越个人创作,延伸至文化传承的社会责任之中。作为常年投身公益教学的书法导师,赵儒清深知基层书法教育的困境。“很多爱好者急于求成,想一步登天,结果反而走了弯路。”他总是耐心劝导初学者:“先沉下心来临帖,把每一笔都练扎实。”他鼓励青少年从喜欢的诗句入手,把“练字”变成“创作”,在兴趣中培养审美,在实践中感悟文化。

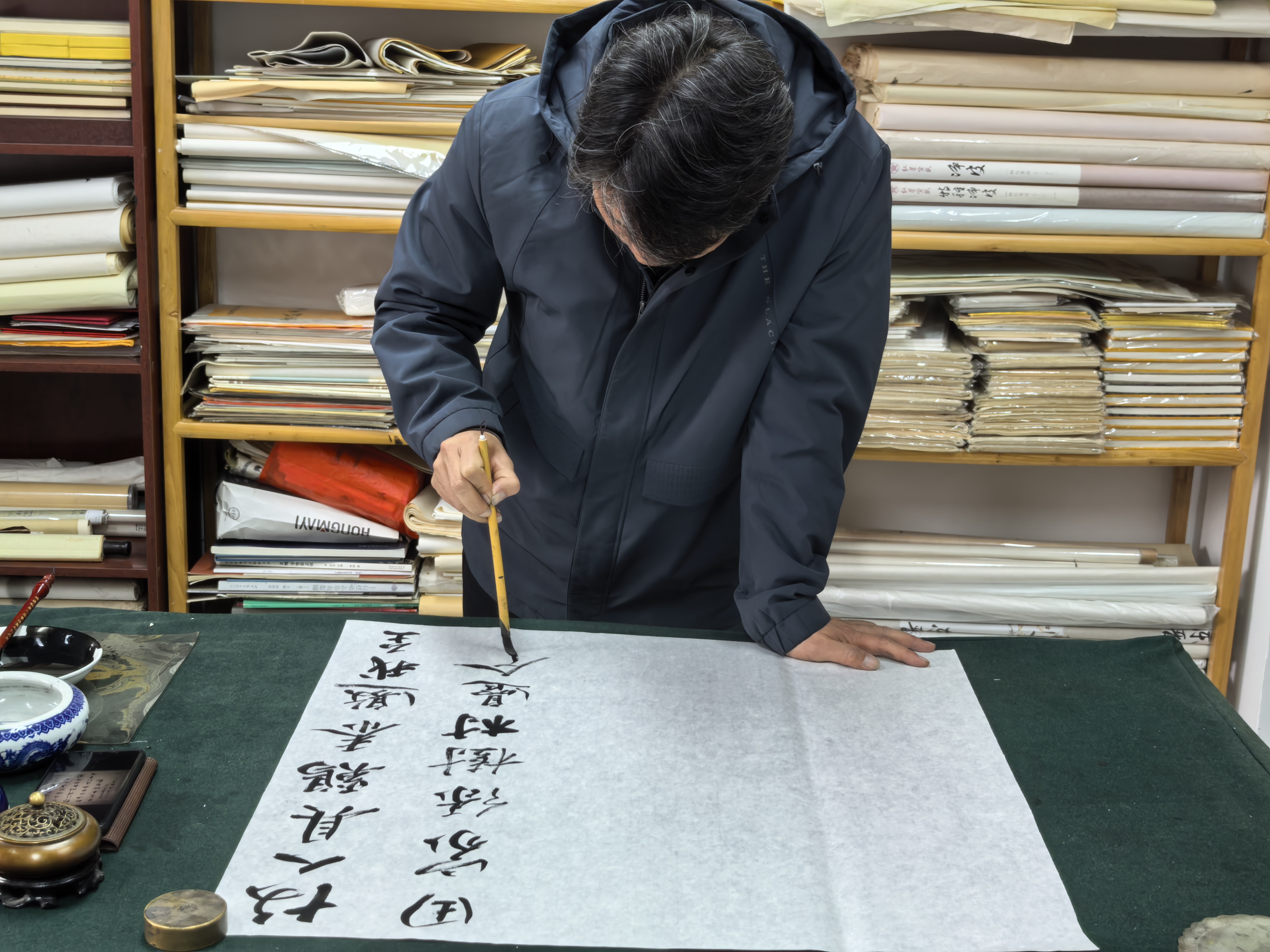

在“问道清华”书法巡展中,他不仅带来个人精品力作,更亲自为师生讲解笔法、示范书写。当毛笔在宣纸上缓缓游走,墨香四溢,学生们眼中闪烁着好奇与敬仰的光芒。那一刻,书法不再是冰冷的艺术符号,而成了连接心灵的文化桥梁。

事实上,赵儒清的艺术价值,早已被专业领域所认可。作为年轻的中国书法家协会会员——这一中国书法界的,专业荣誉之一,他的作品不仅具有极高的艺术水准,更具备显著的收藏潜力。近年来,其作品在各类展览中备受藏家青睐,尤其是一些融合经典与时代精神的原创力作,已成为文化机构与私人藏家争相收藏的对象,因其对传统笔墨的深刻理解与独特表达,已被多家艺术馆收录。这不仅是对他个人成就的肯定,也印证了“守正创新”之路在当代文化语境中的强大生命力。

赵儒清的艺术之路,是一条少有人走的路。他没有追逐流量与喧嚣,而是选择在寂静中深耕,在传承中前行。他用笔墨书写的,不仅是汉字之美,更是一种文化态度——对传统的敬畏,对初心的坚守,对时代的回应。

在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,我们比任何时候都更需要像赵儒清这样的书家:他们不迎合,不取巧,以十年磨一剑的耐心,在一笔一画中沉淀心境,在一字一句中传递力量。

正如他在访谈结尾所言:“愿大家在笔墨耕耘中沉淀心境,在经典传承中寻求突破,一笔一画见初心,一撇一捺写人生。”

这不仅是一位书法家的寄语,更是一代文化守望者的心声。

当喧嚣散去,唯有笔墨留痕。赵儒清,正以他沉静而坚定的步伐,走在一条通往经典的长路上。而这条路的尽头,是中华文化的生生不息,是笔墨薪传的永恒之光。

作者:牧川