|

|

|

|

|

●刘连良/文 张漾漩/摄

清晨的微风吹进了这个安静整洁的两居室,厨柜上放着吃剩的半张烙饼,客厅的茶几上摆放着开心果、榛子和葵花籽。一位老者正在平心静气地用极细的毛笔画着“唐卡”。每日清静的早晨正是老人创作的最佳时机。

在丰台区长辛店镇东河沿村的一处周转房里,笔者见到了曾经叱咤京城的唐卡作坊“义和永”仅存的传人——郭世昌。在画完“唐卡”后,郭老一边喝茶一边嗑着坚果,悠然自得地与我们交谈,我才得知看上去七十出头的他竟然已经96岁高龄了!到今年农历的五月初三,郭老就将跨过96,迈进97岁。而在我眼前的他还是那么的精神矍铄、身板硬朗。更令人称奇的是,郭老爷子这么大岁数,画“唐卡”时竟然不需要戴老花镜!

乐说“唐卡”

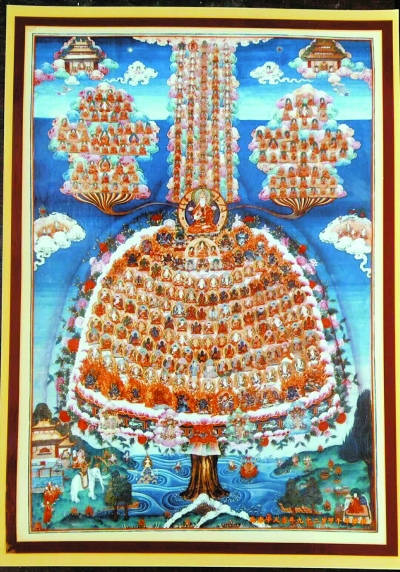

说到了“唐卡”,那“唐卡”到底是什么呢?“唐卡”又叫唐嘎、唐喀,被誉为中国民族绘画的珍品,是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式,题材涉及藏族的历史、政治、文化和社会生活,有着鲜明的民族特点、浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格。绘制“唐卡”相当于是用明亮的色彩描绘出神圣的佛的世界,所以采用的全部是传统、自然的颜料,包括金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、孔雀石、朱砂等珍贵的矿物宝石和藏红花、大黄、蓝靛等植物,这保证了“唐卡”色泽鲜艳、璀璨夺目,并且能够历时几百年而明艳依旧。

现在的东城区雍和宫甲2号,是郭世昌老人当年的祖宅。过去,京城闻名的“义和永画坊”的主人郭耀庭正是郭世昌的父亲。那时,“义和永画坊”的名气、作品皆誉满京城,名扬海外。作坊的人到海关、邮电局发货都只用“刷个脸”即成。后来,老掌柜英年早逝,加之日本侵华强占了郭家祖宅,上世纪三十年代开始,郭家家道中落,青年郭世昌也只好返回老家长辛店务农。

別看老爷子身材不高,但扛长活也不在话下。后来,在生产队干活儿时,郭世昌还当起了“车把式”,赶骡子车送粮、送菜、运沙石,赶脚跑遍京西各处。特别逗乐的是,“文革”时期,队里有人“命令”郭世昌说道,老郭,你不是会画画吗?给我画红卫兵造反有理的宣传画!可是出自郭老之手的红卫兵小将,却一个个都是慈眉善目、大耳垂轮、笑眯眯的模样,像和尚似的,就差敲木鱼了。队长瞧了说,你这是在宣传封建迷信!全给我撕了!

乐画“唐卡”

据郭世昌老人说,“唐卡”的第一道工序——制作画布就很费工。遵循义和永画坊“唐卡”的做法,要先将原始的白布刷上一层一层的胶,再刮粉子,压实,再刷、再刮、再压实……好像老太太打“袼褙”一样,这样做成的白布才板实、有骨感。之后再用小绳(线)绷到木框上,一点一点加力、绷紧,就如同“麻绳沾水越绷越紧”,最终原本薄薄的一层布经过几天的上胶、刷浆、绷紧后,变成了1.3毫米厚的画片。

令郭世昌老人最欣慰的是,他在2013年91岁的生日前,终于完成了耗尽三年心血、专门为雍和宫创作的唐卡《宗喀巴上师供养图》。老人说,由于历史原因,自己搁下画笔几十年了,绘制这幅作品了却了他的一桩心愿。这幅唐卡,规模达1.2m×0.9m,并且完全是凭借记忆而画!能让九旬老人耗费三个春秋而作,可见这里面包含了老人多少的热爱啊!《宗喀巴上师供养图》完成之后,受到了专家们普遍的称赞和高度的评价,并被雍和宫收为寺内珍品。

郭老介绍道,自己潜心创作的“唐卡”中,还有一幅,的《康熙帝像》。这幅“唐卡”选取了三幅不同时期的康熙帝典藏画像创作而成。其中,康熙的面容选自帝王便服像,所穿的朝服选自老年帝王装,脚下的黑朝靴则选自帝王在后宫里的着装。这样的组合看上去让人顿感亲切。

已是鲐背之年(90岁为鲐背之年)的郭老,脑子清醒,也有力气。他屋里摆着的长条茶几就是自己和儿子一起打造的。而且一做就做了六件分赠亲友。郭老偶尔还自己骑上自行车转悠着去买菜,每天做饭,换着花样地调口味,我们在厨房见到的烙饼就是老爷子自己烙的。此外,老人每天必做的事儿就是画“唐卡”,既陶冶情操又锻炼身心。